英國作家的留美潮

報道 2012年09月25日

Tao Ruspoli

2009年亞歷山大·科克本在位於弗吉尼亞的科克本家族農場。

英格蘭,巴斯

繼去年12月前友人兼同事克里斯托夫·希欽斯(Christopher Hitchens)過世後,亞歷山大·科克本(Alexander Cockburn)也於兩周前去世,宣告了一個時代的結束。但英國作家離鄉背井、移居美國的故事還在繼續。這樣的案例非常多,多到足夠形成一種明顯的規律,同時也提出一個問題:問題不在於這種旅居異國的行為本身,而更多在於美國,他們在那裡找到了什麼祖國所缺乏的東西?

接二連三有英國作家在大西洋對岸開創新事業,從我的老酒友(這個稱呼如果每次適用的時候都寫出來,在本文中出現的頻率可能會過高)亨利·費爾利

(Henry Fairlie),到亨利的好友保羅·約翰遜(Paul

Johnson),都去了。約翰遜以前是個激進的左派,而今年過八旬卻成了美國保守派的祭司。接下來是科克本、希欽斯(一如我對他的一貫了解)和安德魯·

蘇利文(Andrew Sullivan),更別提彼得·法羅(Peter Fallow)了,就是《虛榮的篝火》(The Bonfire of

the Vanities)里那個汲汲營營的英國小文人,其原型可能是取自上述的一位或兩位。

對我們中的一些人而言,最近這些作家過世的消息,喚起對艦隊街遙遠的回憶。我的朋友艾倫·沃特金斯(Alan Watkins)以前是《新政治家》(New Statesman)等刊物的政治專欄作者,兩年多前也去世了,沒多久,安東尼·霍華德(Anthony Howard)和約翰·格羅斯(John Gross)也隨他而去。1970年代,霍華德擔任《新政治家》的主編,當時他手下那幾個小徒弟里就有希欽斯(關於他,沃特金斯知道幾則滑稽的趣事),而 格羅斯是那份雜誌的文學編輯,後來擔任《泰晤士報文學副刊》(The Times Literary Supplement)的編輯,科克本在他們倆手下都工作過。

眾所周知,希欽斯後來為伊拉克戰爭和布殊政府喝彩歡呼。結果,他與科克本以及同樣在最近剛離我們而去的戈爾·維達爾(Gore Vidal)成為勢不兩立的敵人。我必須說,希氏的變節一點不讓我意外。無論這種大轉變多麼教人驚訝,都無一例外表明了約翰·亨利·紐曼(John Henry Newman)那句深刻的話:信念改變,思維習慣不變。希氏風趣過人,執迷不悟的時候並不少,不管是我當初剛認識他時的那個托洛茨基分子,還是後來那個認 為自己可以給美索不達米亞帶去自由和公正的新保守主義鬥士。

但是,不管怎樣,令美國讀者仰止的不是他們左或右、對或錯的觀點,而是所謂的信手拈來的博學。這一點我又要強調了,無論多麼喜歡閱讀他們的作品,我 從來不覺得他們的學識有那麼嚇人。科克本能夠巧妙的在一句話里同時引用馬克思和P·G·伍德豪斯(P. G. Wodehouse),可這不表示他就是個學者了,同樣,希欽斯是位了不起的文學批評家,但不是歷史學家。

如果這聽起來酸溜溜的,那麼請記得那句話,“同道中人,彼此彼此。”我發現上述列出的英國人全都上過牛津,就是我讀書的地方。牛津是如此,劍橋也一 樣,西蒙·格雷(Simon Gray)在那兒沉浸於輝煌的學術成就中,這位非常有趣的劇作家和日記作家日後這麼解釋他的成功:“我的所有論文都是用一種欺騙性的花言巧語寫的,只有那 些自己也受過相應的教育、尊崇花言巧語的騙子的人,才會吃這套。”每個經歷過這種求學過程的人,都會隱約體會到個中的含義。

澳大利亞人常自稱有一種“文化自鄙”(cultural cringe),一種自認智識上遜色於宗主國的情結,我在美國人身上時常能感受到同樣的東西。奇怪的是,澳洲人應該已經擺脫了這種自鄙,倒是第一個從帝國 掌控中掙脫出來的人還在受其困擾。這一點也許可以在邁克爾·金斯利(Michael Kinsley)講過的一些話里找到蛛絲馬跡。

金斯利在《紐約時報》上盛讚希欽斯抨擊宗教的暢銷著作《上帝不偉大》(God Is Not Great)。可在1985年,金斯利先生已寫過美國的崇英現象,以戲謔的口吻闡釋了這種痼疾在他自己身上的嚴重體現:“英國諷刺和八卦雜誌《私家偵探》 (Private Eye)的尖酸刻薄,使彬彬有禮的美國新聞報道顯得綿軟無力;英國頭號政治和文學期刊《旁觀者》(Spectator)里洋溢着輕鬆活潑、自我調侃和詼諧 打趣的弦外之音,這些頹廢文明的產物,讓我覺得不可抗拒。”

這正說到了點子上。希欽斯和科克本無疑就是頹廢文化的產物。他們有錯誤,但本着那種譏諷的不敬,他們的作品首先是非常有可讀性的;太多美國記者和他 們的報道有優點無數,卻因千方百計要避免明確的立場,甚至個性的流露,以至於束手束腳,可敬而令人窒息。一種公認的看法把“英國佬”塑造成拘謹偏狹,反襯 閑散隨和的揚基佬。實際上——至少在新聞業這一行,至少目前——情況恰好反過來。

美式的雄辯哪兒去了?這片自由的國土也是孕育了H·L·門肯(H. L. Mencken)和德懷特·麥克唐納(Dwight Macdonald)的地方,他們絲毫不缺輕快、諷刺的機趣。這是門肯寫南方的一句話:“歐洲,一英畝地里住的一流人物,多過波托馬克河以南所有州的。” 或如麥克唐納形容時任國務卿科德爾·赫爾(Cordell Hull):“一個心胸狹隘、猥瑣自負、土裡土氣的反動分子,從沒做過一次言之有物的演說。”

這些言論在今天幾乎不可能公開發表,至少在對準確和均衡頂禮膜拜的部分美國媒體上,它們對坦率的觀點都是誠惶誠恐的,害怕到即便是顯而易見的陳述也 必須經過消毒,加上諸如“分析者認為……”這種奇特古怪的迂迴說法。我毫不懷疑美國本土有過繼承門肯和麥克唐納傳統的新秀,但他們的機趣被所受的教育扼殺 了。因此,當美國需要一種帶有負罪快感的新聞報道時,只能偷偷摸摸跑到母國來的那些壞小伙那去。這大概是我們英國人為報當年約克鎮之戰的仇發起的最後一 擊。

繼去年12月前友人兼同事克里斯托夫·希欽斯(Christopher Hitchens)過世後,亞歷山大·科克本(Alexander Cockburn)也於兩周前去世,宣告了一個時代的結束。但英國作家離鄉背井、移居美國的故事還在繼續。這樣的案例非常多,多到足夠形成一種明顯的規律,同時也提出一個問題:問題不在於這種旅居異國的行為本身,而更多在於美國,他們在那裡找到了什麼祖國所缺乏的東西?

對我們中的一些人而言,最近這些作家過世的消息,喚起對艦隊街遙遠的回憶。我的朋友艾倫·沃特金斯(Alan Watkins)以前是《新政治家》(New Statesman)等刊物的政治專欄作者,兩年多前也去世了,沒多久,安東尼·霍華德(Anthony Howard)和約翰·格羅斯(John Gross)也隨他而去。1970年代,霍華德擔任《新政治家》的主編,當時他手下那幾個小徒弟里就有希欽斯(關於他,沃特金斯知道幾則滑稽的趣事),而 格羅斯是那份雜誌的文學編輯,後來擔任《泰晤士報文學副刊》(The Times Literary Supplement)的編輯,科克本在他們倆手下都工作過。

眾所周知,希欽斯後來為伊拉克戰爭和布殊政府喝彩歡呼。結果,他與科克本以及同樣在最近剛離我們而去的戈爾·維達爾(Gore Vidal)成為勢不兩立的敵人。我必須說,希氏的變節一點不讓我意外。無論這種大轉變多麼教人驚訝,都無一例外表明了約翰·亨利·紐曼(John Henry Newman)那句深刻的話:信念改變,思維習慣不變。希氏風趣過人,執迷不悟的時候並不少,不管是我當初剛認識他時的那個托洛茨基分子,還是後來那個認 為自己可以給美索不達米亞帶去自由和公正的新保守主義鬥士。

但是,不管怎樣,令美國讀者仰止的不是他們左或右、對或錯的觀點,而是所謂的信手拈來的博學。這一點我又要強調了,無論多麼喜歡閱讀他們的作品,我 從來不覺得他們的學識有那麼嚇人。科克本能夠巧妙的在一句話里同時引用馬克思和P·G·伍德豪斯(P. G. Wodehouse),可這不表示他就是個學者了,同樣,希欽斯是位了不起的文學批評家,但不是歷史學家。

如果這聽起來酸溜溜的,那麼請記得那句話,“同道中人,彼此彼此。”我發現上述列出的英國人全都上過牛津,就是我讀書的地方。牛津是如此,劍橋也一 樣,西蒙·格雷(Simon Gray)在那兒沉浸於輝煌的學術成就中,這位非常有趣的劇作家和日記作家日後這麼解釋他的成功:“我的所有論文都是用一種欺騙性的花言巧語寫的,只有那 些自己也受過相應的教育、尊崇花言巧語的騙子的人,才會吃這套。”每個經歷過這種求學過程的人,都會隱約體會到個中的含義。

澳大利亞人常自稱有一種“文化自鄙”(cultural cringe),一種自認智識上遜色於宗主國的情結,我在美國人身上時常能感受到同樣的東西。奇怪的是,澳洲人應該已經擺脫了這種自鄙,倒是第一個從帝國 掌控中掙脫出來的人還在受其困擾。這一點也許可以在邁克爾·金斯利(Michael Kinsley)講過的一些話里找到蛛絲馬跡。

金斯利在《紐約時報》上盛讚希欽斯抨擊宗教的暢銷著作《上帝不偉大》(God Is Not Great)。可在1985年,金斯利先生已寫過美國的崇英現象,以戲謔的口吻闡釋了這種痼疾在他自己身上的嚴重體現:“英國諷刺和八卦雜誌《私家偵探》 (Private Eye)的尖酸刻薄,使彬彬有禮的美國新聞報道顯得綿軟無力;英國頭號政治和文學期刊《旁觀者》(Spectator)里洋溢着輕鬆活潑、自我調侃和詼諧 打趣的弦外之音,這些頹廢文明的產物,讓我覺得不可抗拒。”

這正說到了點子上。希欽斯和科克本無疑就是頹廢文化的產物。他們有錯誤,但本着那種譏諷的不敬,他們的作品首先是非常有可讀性的;太多美國記者和他 們的報道有優點無數,卻因千方百計要避免明確的立場,甚至個性的流露,以至於束手束腳,可敬而令人窒息。一種公認的看法把“英國佬”塑造成拘謹偏狹,反襯 閑散隨和的揚基佬。實際上——至少在新聞業這一行,至少目前——情況恰好反過來。

美式的雄辯哪兒去了?這片自由的國土也是孕育了H·L·門肯(H. L. Mencken)和德懷特·麥克唐納(Dwight Macdonald)的地方,他們絲毫不缺輕快、諷刺的機趣。這是門肯寫南方的一句話:“歐洲,一英畝地里住的一流人物,多過波托馬克河以南所有州的。” 或如麥克唐納形容時任國務卿科德爾·赫爾(Cordell Hull):“一個心胸狹隘、猥瑣自負、土裡土氣的反動分子,從沒做過一次言之有物的演說。”

這些言論在今天幾乎不可能公開發表,至少在對準確和均衡頂禮膜拜的部分美國媒體上,它們對坦率的觀點都是誠惶誠恐的,害怕到即便是顯而易見的陳述也 必須經過消毒,加上諸如“分析者認為……”這種奇特古怪的迂迴說法。我毫不懷疑美國本土有過繼承門肯和麥克唐納傳統的新秀,但他們的機趣被所受的教育扼殺 了。因此,當美國需要一種帶有負罪快感的新聞報道時,只能偷偷摸摸跑到母國來的那些壞小伙那去。這大概是我們英國人為報當年約克鎮之戰的仇發起的最後一 擊。

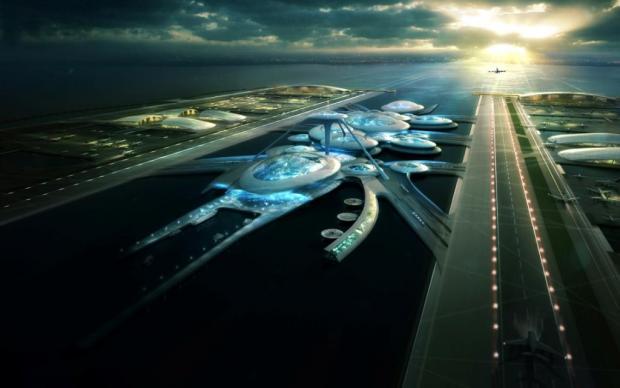

The Crystal is a sustainable cities initiative

The Crystal is a sustainable cities initiative A vast exhibition space is dedicated to the future of urbanization

A vast exhibition space is dedicated to the future of urbanization A team of experts are on hand at the Crystal to promote smart cities

A team of experts are on hand at the Crystal to promote smart cities